Der Begriff Biodiversität hat seit seinem Aufkommen vor rund drei Jahrzehnten nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in Presse und Öffentlichkeit schnell Verbreitung gefunden. Auch als »biologische Vielfalt« bezeichnet, beschreibt er die Mannigfaltigkeit des Lebens auf der Erde. Dies umfasst weit mehr als die Vielfalt der Arten. Es geht um die genetische Unterschiedlichkeit der Individuen innerhalb einer Art, die Verschiedenheit der Arten untereinander und – in der dritten Ebene – um die Lebensgemeinschaften mit ihren Interaktionen, Prozessen und Stoffkreisläufen. Der Hauptgrund dafür, dass sich der Begriff schnell durchgesetzt hat, war wohl die Erkenntnis, dass Biodiversität die Lebensgrundlage des Menschen darstellt und dass sie weltweit zunehmend bedroht ist.

Als Messgröße für Biodiversität dient häufig die Anzahl der Arten von Fauna und Flora pro Flächeneinheit. Die Diversität der Arten untereinander, also die reine Artenzahl, drückt aber nicht die gesamte Diversität aus, da diese sich auch unterhalb des Artniveaus in vielen Rassen und Unterarten manifestiert und sich oberhalb davon in den komplexen Beziehungen der Lebewesen zueinander und zu ihrer Umwelt zeigt.

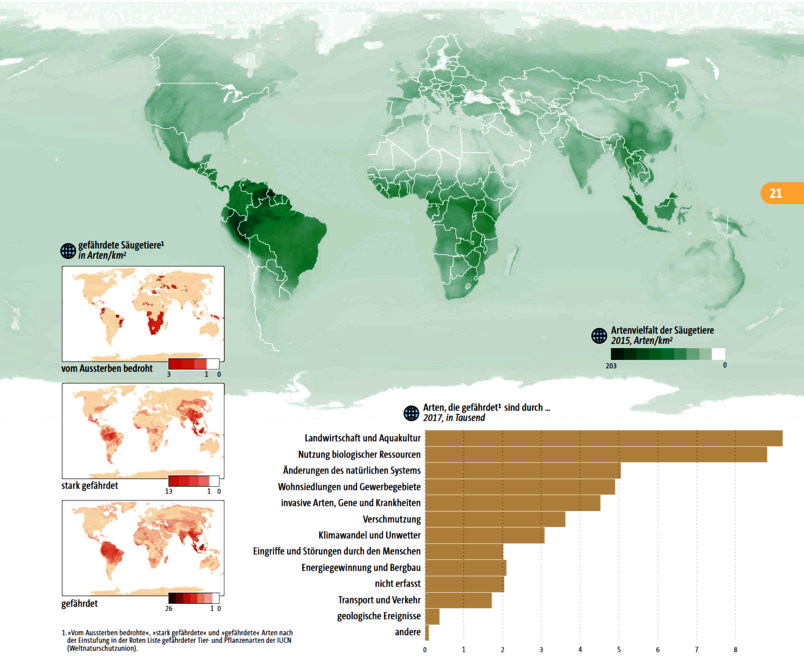

Die biologische Vielfalt ist nicht gleichmäßig über die Erde verteilt. In den Tropen kommen absolut und relativ sehr viel mehr Arten vor als in den gemäßigten Breiten. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen wurde die Evolution innerhalb der Wende kreise nicht von Eiszeiten unterbrochen, das Leben hatte also im Laufe der Erdgeschichte vergleichsweise viel Zeit, um verschie dene Formen hervorzubringen. Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass die Böden in den Tropen nährstoffarm sind. Durch die anhaltend hohen Temperaturen bei viel Regen sind die Nährstoffe mit der Zeit weitgehend verbraucht oder wurden in Tiefen weg gewaschen, in denen sie für die Pflanzen mit ihren Wurzeln nicht mehr erreichbar sind. Die Böden sind tiefgründig verwittert. Humusbildung findet in den Tropen typischerweise nicht oder kaum statt, weil dazu die Ruhephasen im Winter fehlen und sich die Nährstoffe schnell zersetzen beziehungsweise von den Pflanzen direkt wieder aufgenommen werden.

Wo aber wenig Nährstoffe im Boden sind, müssen Lebewesen mit ganz unterschiedlichen Strategien versuchen, diese für sich zu erschließen. Das heißt, sie mussten sich im Laufe ihrer Entwicklungsgeschichte spezialisieren, also von anderen Arten abgrenzen. So entstanden und entstehen neue Arten. Wo dagegen die Böden nährstoffreich sind, können wenige Arten alle anderen über wuchern. Das sieht man auch auf den gut gedüngten (oder überdüngten) Viehweiden zum Beispiel in Niedersachsen, auf denen lediglich einige wenige Grasarten wachsen. An nährstoff armen Standorten wie Bahndämmen, Schotterhalden, Mooren oder Trockenrasen finden sich dagegen viele verschiedene Pflanzen arten. Solche Anzeiger für nährstoffarme Böden sind zum Beispiel Orchideen und Silberdisteln.

Der pflanzliche Artenreichtum wiederum bedingt eine große Zahl verschiedener Wildbienen und Schmetterlingsarten und so weiter. Gleichzeitig bedeutet dies aber, dass die Individuenzahl für solche Spezialisten beschränkt ist, während auf nährstoff reichen Flächen wenige Arten in sehr vielen Exemplaren vorkommen. Auch wenn es auf den ersten Blick paradox zu sein scheint: Auf nährstoffreichen Böden leben relativ wenige Arten in hoher Individuenzahl, während Nährstoffarmut viele Arten mit jeweils wenigen Individuen bedingt.

In den Tropen haben viele Arten gerade wegen ihrer hohen Spezialisierung ein sehr kleines Verbreitungsgebiet. Manche Käfer-, Frosch- und Kakteenarten sind auf wenige Hektar oder sogar nur einige Quadratmeter beschränkt. Arten mit kleinem Verbreitungsgebiet und geringer Individuenzahl sind aber logischerweise grundsätzlich viel stärker vom Aussterben bedroht als häufige oder weit verbreitete Arten.

Der Artenreichtum der Tropen lässt sich an vielen Beispielen und Zahlen zeigen. So gibt es in Deutschland nur 77 Baumarten, das sind rund 0,1 Prozent aller Baumarten der Erde. In Brasilien dagegen sind es 8.700 und global 60.065 Arten. Von den weltweit rund 11.000 Vogelarten brüten in Europa gerade einmal 500. Selbst wenn man die Flächenverhältnisse berücksichtigt, bleibt die Artenzahl in den Tropen absolut und relativ weit höher als in allen anderen Regionen der Erde. Man geht davon aus, dass in den Tropenwäldern mehr als dreiviertel aller Tier- und Pflanzenarten zu Hause sind. Die Bedeutung der Ozeane, insbesondere der Tiefsee, für den Artenreichtum der Erde kann man bisher allenfalls erahnen, da wir über sie noch weniger wissen als über die terrestrischen Systeme.

Regionen mit geringer Biodiversität sind aber nicht weniger wertvoll als artenreiche, und schon gar nicht würde eine künstliche Erhöhung der Artenzahl (etwa durch Einführung exotischer Arten) den ökologischen Wert steigern. Entscheidend ist jeweils, dass an den Standorten ein möglichst vollständiges Spektrum der Arten erhalten bleibt, die areal- und standortgerecht sind, die also zum natürlichen Arteninventar gehören.

Helfen Sie uns jetzt mit Ihrer Spende bei dem Erhalt der Biodiversität auf der Welt!

Wissenschaftlich beschrieben – und damit als »bekannt« zu bezeichnen – sind derzeit rund 2 Millionen Arten. Neusten Schätzungen zufolge sind allerdings 86 Prozent aller an Land und 91 Prozent aller in den Ozeanen lebenden Arten noch unentdeckt. Wir kennen also nur einen sehr kleinen Teil des Arteninventars der Erde. Dabei bedeutet »kennen« nur, dass sie hinsichtlich ihrer Existenz erfasst sind. Über ihre Rolle in den Ökosystemen und auch über ihre potenzielle Verwendbarkeit für den Menschen wissen wir nur bei den allerwenigsten »bekannten« Arten Bescheid.

Angesichts dieser großen Unsicherheiten lässt sich unmöglich quantifizieren, wie viele Arten bedroht sind. Das weltweite Register gefährdeter Arten, die Rote Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN, wird ständig fortgeschrieben. Noch sind längst nicht alle Gruppen von Tieren und Pflanzen vollständig erfasst. Fest steht jedoch, dass die Gefährdungskategorien auf viele verschiedene Arten zutreffen. So sind alle existierenden Säugetierarten erfasst und hinsichtlich ihres Gefährdungsstatus untersucht – mit dem Ergebnis, dass etwa 20 Prozent gefährdet sind. Wesentlich schlechter steht es um die Amphibien, von denen fast 30 Prozent gefährdet sind. Bei den Blütenpflanzen sind es sogar über 50 Prozent der untersuchten Arten, die aber nur 10 Prozent der bekannten Arten ausmachen. Von den schätzungsweise 1.000.000 Insektenarten sind gerade einmal 7.639 evaluiert.

Außerdem werden täglich neue Arten entdeckt. Dies gilt insbesondere für die kaum erfassten und schwer zu untersuchenden Gruppen. So sind in den letzten Jahren zahlreiche neue Reptilien- und Amphibienarten entdeckt worden. Eine Forschergruppe des Senckenberg-Instituts in Frankfurt am Main fand beispielsweise bei einer Exkursion im Hochland von Panama innerhalb von 24 Stunden gleich vier neue Eidechsenarten, und eine Forschergruppe des Museums Koenig in Bonn identifizierte bei einem einzigen Projekt auf Madagaskar über 130 neue Froscharten. Von dort waren bis dahin lediglich 244 Froscharten bekannt. Neue Arten werden jedoch nicht nur bei Exkursionen entdeckt, sondern auch durch die Auswertung von teils seit Jahrzehnten in Naturkundemuseen befindlichen Sammlungen und besonders durch neue gentechnische Methoden. Sie machen Unterscheidungen möglich, die frühere Wissenschaftler nicht treffen konnten.

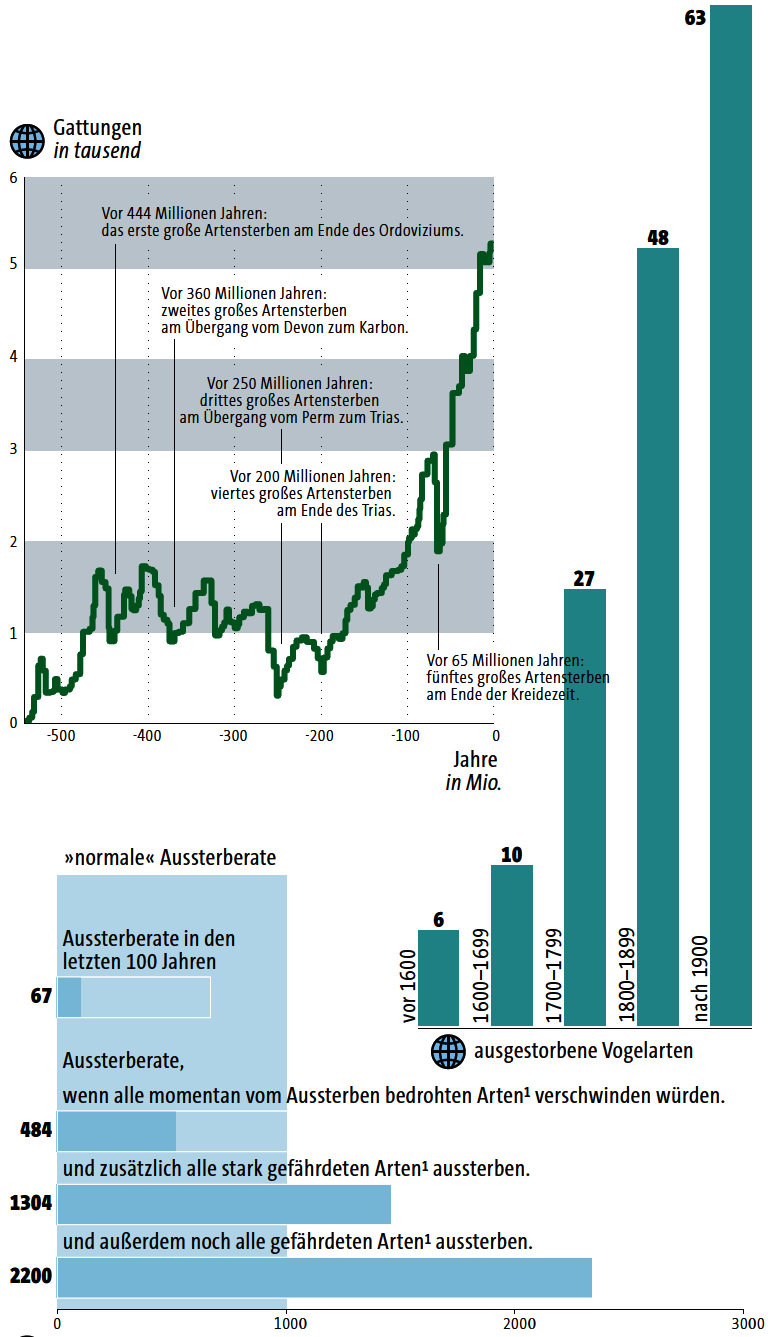

In den vergangenen 550 Millionen Jahren gab es fünf große Massenaussterben. Paläontologen sprechen von Massenaussterben, wenn mehr als 75 Prozent aller vorhandenen Arten verlorengehen. Ob wir derzeit das sechste große Sterben erleben, ist umstritten – je nachdem, wie die Datenlage eingeschätzt wird und wie kritisch die möglichen Hochrechnungsmethoden gesehen werden.

Die US-amerikanische Wissenschaftsjournalistin Elizabeth Kolbert geht in ihrem 2015 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Buch »Das sechste Sterben« davon aus, dass wir uns bereits mitten im sechsten großen Artensterben befinden – ohne allerdings die Datenlage genauer zu diskutieren.

Vorsichtiger argumentieren Anthony Barnosky und seine Kolleg*innen von der University of California in Berkeley. In einem Beitrag für die Fachzeitschrift Nature bestätigen sie zwar, dass gegenwärtig ein beträchtlicher Artenverlust zu verzeichnen ist. Von einem Massenaussterben im Sinne der Big Five könne man aber noch nicht sprechen. Sollten allerdings in ein paar hundert Jahren die laut der Roten Liste »vom Aussterben bedrohten« Arten sowie die »stark gefährdeten« und die »gefährdeten« Arten ausgestorben sein, stünde der Erde tatsächlich das sechste Sterben bevor.

Noch zurückhaltender ist der britische Paläontologe Norman MacLeod. In seinem Buch »Artensterben« diskutiert er ausführlich, wie problematisch es ist, aktuelle Aussterbefälle hochzurechnen und mit Daten aus fossilen Funden zu vergleichen. Zwar seien wir Menschen mittlerweile als Umweltfaktor so bedeutsam wie ein großer Vulkanausbruch oder der Einschlag eines Asteroiden – Stichwort Anthropozän – aber angesichts der vorhandenen Daten lasse sich nicht plausibel von einem modernen Massenaussterben sprechen.

Beim aktuellen Wissensstand sind quantitative Aussagen zur Existenz und Gefährdung von Fauna und Flora also mit erheblichen Unsicherheiten behaftet – auch weil zahlreiche Arten bereits ausgestorben sind oder verschwinden, bevor sie überhaupt entdeckt wurden. So schwanken Hochrechnungen über die Anzahl der Arten, die pro Tag aussterben, zwischen 3 und 130 Arten. Fest steht, dass die statistisch errechneten Aussterberaten bei den verschiedenen Organismengruppen erheblich höher sind, als dies unter natürlichen Umständen der Fall wäre – und zwar teilweise 1.000-mal so hoch. Es ist also durchaus gerechtfertigt, von einer »extinction crisis« sprechen, denn es handelt sich nicht um natürliche Aussterberaten und -geschwindigkeiten, sondern um die vom Menschen verursachte Ausrottung von Arten. Sie läuft sehr viel schneller ab, als neue Arten entstehen können.

Welche Faktoren dafür verantwortlich sind, lässt sich in der Regel nur durch die Analyse der konkreten lokalen Situation herausfinden – eine unabdingbare Voraussetzung, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen, Ursachen abzustellen und Schutzmaßnahmen einleiten zu können. Meist stellen sich die Kausalitäten und Zusammenhänge jedoch als sehr komplex heraus. In Deutschland bedroht in erster Linie die Landwirtschaft viele Arten, weil sie große Mengen Dünger, Unkrautvernichter und Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzt und eine intensive Flächennutzung betreibt.

Fatale Auswirkungen hat der Eintrag von Stickstoffverbindungen in die Gewässer und Böden auch aus der Luft. Er führt zur Überdüngung der Böden und Gewässer und trägt damit ebenfalls zum Artenschwund bei. Verantwortlich hierfür ist neben der Landwirtschaft eine kohlebasierte Energie- und Wirtschaftspolitik, die daran festhält, für die Strom- und Wärmegewinnung sowie für den Straßenverkehr fossile Brennstoffe zu verfeuern.

An einem Trockenhang bei Regensburg ist im Vergleich zur Situation vor 150 Jahren ein Drittel der Schmetterlingsarten verschwunden, zwischen 1990 und 2018 ist in deutschen Naturschutzgebieten die Biomasse der Fluginsekten um 75 Prozent zurückgegangen, im Raum Frankfurt ist in den vergangenen 200 Jahren ein Viertel aller Pflanzenarten ausgestorben. Veränderungen des Klimas und der Strukturen in den Biotopen allein können solche Verluste oft nicht hinreichend erklären. Der mit der Verstädterung einhergehende Lebensraumverlust mag insgesamt eine Rolle spielen, aber auf die untersuchten Naturschutzgebiete oder den Trockenhang bei Regensburg hatte er keinen Einfluss. Um zu ermessen, wie sich die Pestizide und der Stickstoffeintrag aus der Luft im Einzelnen auswirken, fehlt meist ausreichendes Datenmaterial. Aber daran, dass all diese Faktoren (in je unterschiedlichem Ausmaß) den Artenschwund beschleunigen beziehungsweise direkt verursachen, kann kein Zweifel bestehen.

Global gesehen ergibt sich erst recht ein komplexes Bedrohungs- und Vernichtungsszenario, bei dem viele Probleme zusammenkommen: die Klimaerwärmung, die Abholzung der Tropenwälder, der großflächige Anbau von Mais als Energiepflanze sowie von Ölpalmen und Soja, die Anlage von Shrimp-Farmen in Mangrovengebieten, die Ausdehnung der Städte, die Zersiedelung der Landschaft, der Einsatz von Umweltgiften, die Verbrennung fossiler Energieträger, die Überfischung der Meere, der Staudammbau und die Flussregulierungen, das Sterben der Korallenriffe, der Abbau von Mineralien und (Edel-)Metallen, die Wilderei und der illegale Tier- und Pflanzenhandel, die Massentierhaltung und die nicht nachhaltige Landwirtschaft sowie das Vordringen invasiver Arten. Weitere im politischen und sozialen Bereich liegende Gründe sind ungerechte Landverteilung und Korruption. Auch sie tragen zur Gefährdung der Artenvielfalt bei, weil vor allem die Landbevölkerung dann keine Perspektiven hat und in die Stadt flüchtet.

In der völkerrechtlich bindenden Konvention über biologische Vielfalt von 1992 ist als Ziel festgehalten, die gegenwärtige Nutzung der Ressourcen dürfe Nutzungsoptionen künftiger Generationen nicht beeinträchtigen. Das klingt vernünftig, ist aber ein fast unerfüllbarer Anspruch, denn es kann heute überhaupt nicht antizipiert werden, welche Optionen in der Zukunft bestehen.

Man denke nur daran, dass fast alle medizinischen Wirkstoffe beziehungsweise Medikamente zunächst aus Pflanzen gewonnen und dann gegebenenfalls industriell synthetisiert wurden. Das Spektrum reicht vom Hustensaft bis zur Antibabypille. Welches Potenzial hier noch schlummert, lässt sich nicht einmal erahnen. Nur ein Beispiel: Eine australische Froschart brütet ihre Jungen im Magen aus; die Frösche verschlucken ihre Eier und die Kaulquappen bleiben so lange im Magen, bis sie die Metamorphose beendet haben. Das Erstaunliche daran ist, dass Eier und Larven nicht verdaut werden, während der Frosch seine tierische Beute ansonsten ohne Weiteres verdaut. Es muss also einen Inhibitor geben, der verhindert, dass das Tier seine Nachkommen wie Nahrung verdaut. Die weitere Erforschung dieser Zusammenhänge sollte neue Erkenntnisse über die Behandlung von Magenerkrankungen erbringen. Doch die Forschung kam nicht weit, denn die Froschart verschwand aufgrund negativer Umweltveränderungen sehr schnell und für immer.

Im weiten Feld der Bionik, also der Übertragung von »Erfindungen« der Natur in die Technik, finden sich zahllose Beispiele dafür, wie die Menschen sich die Natur durch Nachbau zunutze gemacht haben: Sie haben die Strukturen der Haut von Haien übertragen, um die Reibung an der Außenseite von Flug- und Wasserfahrzeugen zu reduzieren; sie haben sich von der Lotusblume mit ihren stets sauberen Blättern den sogenannten Lotuseffekt abgeschaut und Oberflächen entwickelt, bei denen abperlendes Wasser anhaftenden Schmutz mitnimmt; sie haben hocheffiziente Tragestrukturen konstruiert, die Vogelknochen nachempfunden sind – die Liste ließe sich beliebig fortführen. Noch sehr viel länger ist die Liste der direkt genutzten und nutzbaren Materialien der Natur, etwa als Baumaterial, Nahrungsmittel, Kosmetik oder Schmuck.

Mehr und mehr rücken jedoch auch die sogenannten Ökosystemdienstleistungen in den Blick, also die »Nutzenstiftungen« oder »Vorteile« (benefits), die Menschen aus den Ökosystemen beziehen – und zwar fast immer kostenlos. Die bodenlebende Fauna und Flora erhält die Bodenfruchtbarkeit aufrecht, Insekten bestäuben die Blüten der Nutzpflanzen, Fische vermehren sich und dienen als Nahrung, Niederschlag wird gefiltert und so zu nutzbarem Wasser, Wälder halten Regenwasser zurück und vermeiden Hochwasserspitzen, Mangrovenwälder schützen die Küsten, Bäume sorgen für saubere Atemluft.

Manche dieser Leistungen lassen sich finanziell konkret bewerten, etwa die wirtschaftliche Bedeutung von Nationalparks für eine Region oder die Einnahmen durch den Betrieb des Panamakanals, der nur funktioniert, weil aus einem großen Waldgebiet kontinuierlich Wasser in seine oberste Schleusenstufe fließt. Die meisten Ökosystemdienstleistungen sind aber monetär nicht quantifizierbar, da sie nicht marktfähig sind. Besonders schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist dies bei Nutzenstiftungen, die rein immaterieller Natur sind: etwa wenn die Natur zur Quelle der Inspiration für Kunst und Kultur wird, wenn naturnahe Land schaften Erholung und einen »Freizeitwert« bieten oder wenn wir uns an Blumenwiesen, Schmetterlingen und Vogelgezwitscher erfreuen.

Ein Ökosystem erbringt oft gleichzeitig ganz unterschiedliche Dienstleistungen, die zum Teil auch miteinander konkurrieren können. Soll der Wald zum Beispiel als Lebensraum für zahlreiche Arten erhalten bleiben und zugleich als Naherholungsgebiet für gestresste Städter sowie der Holzproduktion dienen, entstehen Zielkonflikte, die sich nicht technokratisch lösen lassen, sondern politische und gesellschaftliche Abwägungen und Entscheidungen erfordern. Dies sollte weitestgehend unter Beachtung der Ziele des Biodiversitätsschutzes geschehen, um weitere Rückgänge zu vermeiden. Ist eine Art erst einmal ausgestorben, ist sie unwiederbringlich verloren.

Biodiversität und Klima stellen die Umwelt bereit, die den Menschen das (Über-)Leben erst möglich macht. Auch ist eine breite genetische Basis die Grundlage für die weitere Evolution des Lebens auf der Erde. Dies wird gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels immer wichtiger, denn wenn sich Arten an neue Verhältnisse anpassen sollen, braucht die Evolution eine möglichst große Auswahl an genetischem Material, auf das sie zurückgreifen kann.

Schon eine rein utilitaristische Betrachtung führt vor Augen, dass die Biodiversität als Lebensgrundlage unverzichtbar für die Menschen ist. Hinzu kommen kulturelle und ethische Gründe, die uns an die immateriellen und intrinsischen Werte der biologischen Vielfalt erinnern. Die Menschen dürfen Biodiversität folglich nicht nur nutzen, sondern müssen dies tun, sollten sich aber auch klarmachen, dass sie von ihr abhängig sind. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass sie diese Vielfalt schon in ihrem ureigensten Interesse vor Übernutzung und Rückgang schützen müssen. So gesehen ist es kein Wunder, dass mit dem Begriff der Biodiversität auch die »nachhaltige Nutzung« aufkam.

Dieser Artikel ist Teil des Le Monde diplomatique

Autor: Manfred Niekisch ist Ökologe, seit 1983 praktisch und wissenschaftlich im inter- nationalen Naturschutz tätig und Mitglied des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) der Bundesregierung. Von 2008 bis 2017 war er Direktor des Frankfurter Zoos.